Волга и Дон — не просто реки, а жизненно важные водные артерии России. Они обеспечивают пресной водой миллионы людей, питают сельское хозяйство, снабжают промышленность, поддерживают судоходство и формируют уникальные экосистемы. Исторически эти реки были неотъемлемой частью культурного и экономического кода страны.

Однако в последние десятилетия с ними происходят тревожные изменения. Волга и Дон стремительно мелеют. Уровень воды падает, судоходство затрудняется, экосистемы деградируют. Появляются высохшие протоки, отмели и заболоченные участки в местах, где ещё недавно проходили теплоходы.

Ситуация вызывает тревогу не только у экологов, но и у жителей регионов, зависящих от рек. Почему это происходит? Что стало причиной столь масштабного спада водности, и есть ли шанс изменить ситуацию? Попробуем разобраться.

Почему Волга и Дон теряют воду

Волга

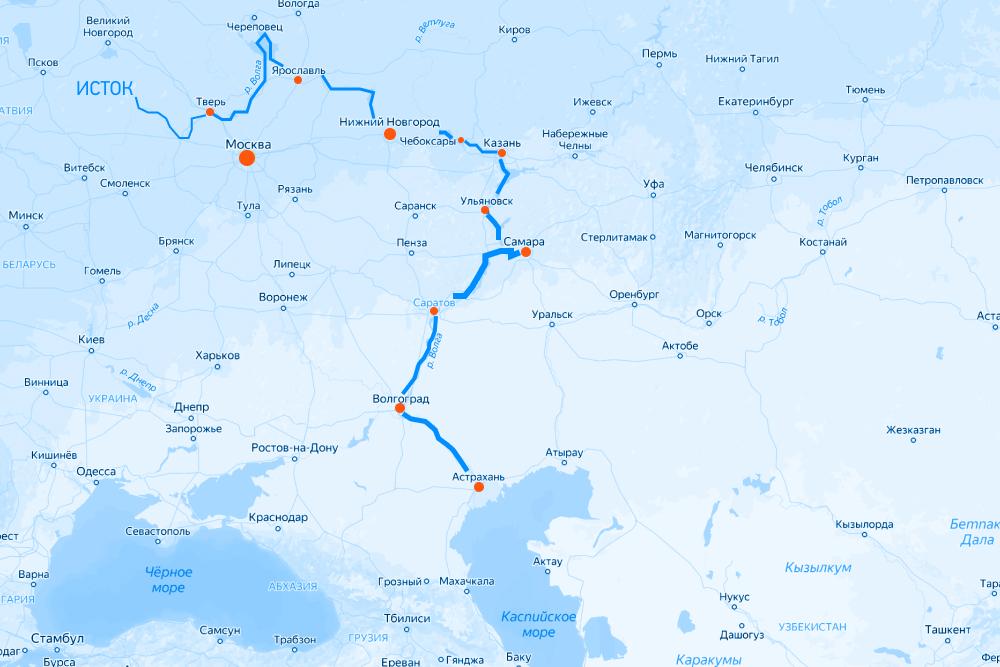

Волга снабжает Каспийское море более чем на 80 % всей пресной воды. Однако её водность за последние десятилетия заметно сократилась. В первую очередь, это связано с климатическими изменениями: зимы становятся мягче, количество снегопадов уменьшается, весенний паводок теряет силу. До 60% объёма стока, ранее формировавшегося за счёт таяния снега, сегодня теряется. Весной снег сходит слишком быстро, не насыщая водоносные горизонты.

Также меняется структура осадков: ливни становятся редкими, локальными и непредсказуемыми. Летняя жара усиливает испарение с водохранилищ и поверхностей рек, что дополнительно снижает объём воды. Гидрологи также отмечают смещение фаз стока — воды теперь поступают в реку раньше и уходят быстрее, не накапливаясь в системе.

Немаловажный фактор — накопительный эффект деятельности человека. Построенные плотины, водохранилища и каскады ГЭС изменили естественный ход Волги. Задержка воды в верхнем течении, испарение с огромных водных зеркал и отсутствие нормального самоочищения русла — всё это усиливает проблему.

Дон

В отличие от Волги, Дон сталкивается в первую очередь с антропогенным влиянием. Рост городов, строительство дорог, изменение ландшафта приводит к нарушению естественного водообмена. Огромные площади земель были заасфальтированы, осушены или использованы под инфраструктуру, что сократило количество талых и дождевых вод, попадающих в реку.

Особую роль сыграли гидротехнические сооружения. Плотины, дамбы и отводные каналы, построенные в XX веке, радикально изменили естественный режим реки. В некоторых участках течение почти исчезло, а вода застаивается. Это способствует зарастанию русла, увеличению донных отложений и ухудшению качества воды.

Сезонные колебания также усилились: во время весеннего паводка часть воды уходит в староречья и не возвращается в основное русло. А летом, в условиях жары и активного водозабора, Дон теряет значительные объёмы воды.

Кроме того, Дон испытывает давление от интенсивного сельского хозяйства. Орошение, забор воды на полив и промышленные нужды снижают общий объём стока. Проблему усугубляет устаревшая система водоподъёма, которая не позволяет эффективно управлять ресурсом.

Все эти факторы в совокупности превращают некогда полноводные реки в сезонные ручьи в отдельных участках. Чтобы остановить этот процесс, нужны срочные меры на национальном уровне.

Причины падения водности

-

Гидротехнические сооружения. Вдоль Волги и Дона построено множество плотин, дамб и каскадов гидроэлектростанций. Эти сооружения регулируют уровень воды, но также нарушают естественный сток. Водохранилища, образующиеся за счёт ГЭС, замедляют течение и создают огромные площади открытой воды, с которых активно испаряется влага. По данным учёных, испарение с поверхности крупных водохранилищ может превышать объёмы притока от малых рек в засушливые периоды. Кроме того, из-за медленного водообмена ухудшается качество воды, снижается уровень кислорода, а это влияет на флору и фауну рек.

-

Отсутствие дражки и очистки русел. Заиленность и зарастание речных русел — проблема, накопившаяся за десятилетия. Особенно это касается нижнего течения, где скорость воды минимальна. Отложения песка, ила, бытового и промышленного мусора уменьшают глубину реки, формируют отмели и преграды. Без регулярной дражки (углубления дна) река теряет способность эффективно пропускать весенние паводки и летние дожди, что ведёт к застою и заболачиванию. В некоторых участках Волги судоходство возможно только по узким, искусственно поддерживаемым каналам.

-

Климатические аномалии. В последние десятилетия регионы бассейна Волги и Дона переживают изменения погодных режимов. Зимы становятся мягче, осадков в виде снега выпадает меньше. Это приводит к уменьшению талого стока весной. Весна приходит раньше, но менее насыщена влагой. Лето становится жарче, а испаряемость с поверхности рек и почв — выше. Кроме того, осадки идут неравномерно: то засухи, то кратковременные ливни, которые не успевают впитаться и стекают поверхностно. Всё это нарушает привычный гидрологический цикл, понижая общий уровень воды в реках.

Последствия

Каспийское море стремительно теряет уровень: берег отступает на десятки километров, дно обнажается, некоторые порты становятся непригодными для судоходства. В прибрежной зоне деградируют целые экосистемы, исчезают рыборазводные участки и прибрежные тростниковые болота, служившие убежищем для птиц и водных животных.

В дельтах Волги и Дона ускоряется заболачивание и зарастание, из-за чего теряются естественные нерестилища, нарушается гидрологический режим, уменьшается проточность каналов и отмирают редкие виды растений. Качество воды ухудшается: возрастает содержание ила, падает кислород, растёт риск цветения воды.

Агропромышленный комплекс страдает от нехватки воды: снижается урожайность, увеличиваются затраты на мелиорацию, в некоторых регионах орошение стало нерентабельным. Это влияет на продовольственную безопасность и повышает нагрузку на подземные источники.

Удар по рыбе

Резкое падение уровня воды негативно сказывается на всей биосистеме рек. Особенно пострадали миграционные пути ценных промысловых видов: осетра, судака, сазана, воблы. Рыба не может подняться вверх по течению к традиционным местам нереста.

В дельтах изменяется солевой и температурный режим, что вредит икре и молоди. Мелководье делает нерест невозможным, а низкий уровень воды приводит к гибели мальков.

По оценкам учёных, в некоторых участках численность осетровых снизилась на 70–80 %. Вылов сокращается, промысел теряет экономическую целесообразность. Одновременно с этим браконьерство остаётся проблемой из-за слабого контроля на разветвлённых участках русел и каналов.

Некоторые виды находятся под угрозой исчезновения. Их восстановление возможно лишь при целенаправленных программах, включающих зарыбление, охрану нерестилищ и долгосрочную стабилизацию водного режима.

Что делает Россия

В условиях стремительного обмеления Волги и Дона российские власти, научные институты и природоохранные организации предпринимают целый ряд мер. Эти шаги направлены как на краткосрочное смягчение последствий, так и на долгосрочное восстановление экосистем. Рассмотрим основные направления более подробно:

1. Запреты и ограничения

Наиболее ценные виды рыб, включая осетровых, оказались под угрозой исчезновения. В связи с этим:

-

Введён полный запрет на промышленный вылов осетра и частично других ценных видов в Волге, Дону и прилегающих акваториях Каспия.

-

Установлены строгие квоты для научного и репродуктивного лова, а также усилен контроль за браконьерством.

-

Регулярно обновляются списки охраняемых видов, пересматриваются сроки и зоны разрешённой рыбалки.

2. Зарыбление

Для восстановления рыбных ресурсов реализуются масштабные программы по искусственному воспроизводству:

-

На специализированных заводах выращиваются мальки осетра, сазана, стерляди, щуки и других видов, характерных для бассейнов Волги и Дона.

-

Каждый год в реки выпускаются десятки миллионов мальков, способных выжить в естественной среде.

-

Зарыбление проводится в ключевых участках с учётом миграционных маршрутов и экологических условий.

3. Научные исследования и мониторинг

Работу по оценке состояния рек ведут ведущие научные центры:

-

ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии) и КаспНИРХ (Каспийский НИИ рыбного хозяйства) анализируют популяции, миграцию, уровень нереста и биомассу рыб.

-

Используются спутниковые снимки, биологический мониторинг, автоматические станции наблюдения за температурой и качеством воды.

-

Учёные моделируют сценарии восстановления рек и оценивают влияние гидротехнических сооружений на водообмен и биоту.

4. Экологические проекты

Практические меры включают восстановление природной среды обитания:

-

Проводится расчистка русел и дражка: удаление наносов и ила восстанавливает глубину, улучшает кислородный режим и проходимость для рыб.

-

Реализуются проекты по восстановлению пойм, что позволяет регулировать паводки и создавать новые нерестилища.

-

Устанавливаются рыбоходы и обходные каналы при плотинах и ГЭС, чтобы обеспечить миграцию рыб вверх и вниз по течению.

-

Начаты работы по перепроектированию устаревших гидросооружений, особенно тех, что мешают естественному водообмену.

Эти меры уже дают первые результаты, однако без системного подхода и долгосрочного финансирования проблему решить невозможно. Необходимы новые законы, координация с другими странами Каспийского региона и активное участие гражданского общества.

Проблемы и вызовы

Реализация восстановительных программ требует колоссальных временных и финансовых ресурсов. Сложность в том, что многие негативные процессы накапливались десятилетиями, а климатические изменения продолжают усиливаться. В то же время растёт водозабор, особенно со стороны аграрного и промышленного сектора, не всегда эффективно контролируемый.

Климат продолжает меняться: зимы становятся малоснежными, количество осадков нестабильно, а периоды засухи учащаются. Всё это делает задачу восстановления водности рек особенно сложной и многоуровневой.

Заключение

Великие реки России сталкиваются с невиданным ранее экологическим вызовом. Волга и Дон мелеют, теряют силу и биологическое разнообразие. Спасти их — значит сохранить основу водной и экологической безопасности страны. Для этого необходим комплексный, долгосрочный и научно обоснованный подход, который объединит усилия государства, науки и общества. Это задача не на один год, но именно сегодня решается, какими будут Волга и Дон через 20, 50 или 100 лет — полноводными символами России или пересохшими руслами прошлого.